Après avoir travaillé pour le prestigieux Prix Albert-Londres et l’ouvrage collectif « Grand reportage Les héritiers d’Albert Londres », Véronique Hamel, membre de l’AJP, vous informe sur la naissance du grand reporter à Vichy (Auvergne-Rhône-Alpes) il y a 140 ans et sur le bombardement par les Allemands de la cathédrale Notre-Dame de Reims (Champagne-Ardenne) au début de la Grande Guerre…

Au commencement, Albert Londres naît le 1er novembre 1884 dans une bâtisse édifiée dans les années 1820 à l’angle du 2 rue Besse et de la rue de la porte Saint Julien à Vichy. Deux commerces se trouvent alors au rez-de-chaussée : celui du grand-père, ferblantier et celui d’un coutelier. Vivent dans les étages : une employée de maison et le couple Baratier avec leurs deux enfants : Eugène et Marie qui vient d’épouser Jean-Baptiste Londres.

Le berceau du grand reporter se situe à deux pas de l’Allier, de la source des Célestins et de l’église Saint-Blaise composée de deux églises : « la vieille église » bâtie en 1714 et la nouvelle église dont la première pierre est posée en 1925 puis bénie le 5 juillet 1931. Elle est dédiée à la Vierge Marie « qui exauce vite ». Ce sont les débuts de l’Art déco. L’alpha et l’oméga prônent au dessus de la porte et symbolisent l’infinité de Dieu. Le baptême de Clovis en 496 est représenté au dessus des fonds baptismaux de l’édifice. C‘est aussi dans la cathédrale Notre-Dame de Reims qu’Albert Londres vit son baptême journalistique du feu au début de la Grande Guerre dans la nuit du 18 au 19 septembre 1914. Ce tragique bombardement par les Allemands est cependant la chance du reporter qui signe, le 21 septembre et pour la première fois, son article dans Le Matin. « Un reportage ? Un poème ? Une page d’histoire ? Un peu tout cela et mieux que tout cela. » (Edouard Helsey). En pleine guerre de 14-18, le journaliste qui ne connaîtra qu’une seule ligne, celle du chemin de fer, livre une autre bataille. Contre Anastasie, la censure. En vain. Coups de ciseaux voire suppression des articles. Les siens mais aussi ceux de ses confrères, les correspondants de guerre étant soumis au code de justice militaire par le ministère de la guerre. C’est un véritable bourrage de crâne qui laisse croire à une victoire. Proche… (*)

Créé par sa fille Florise, le Prix qui porte son nom -après la mort tragique de son père le 16 mai 1932 dans l’incendie du paquebot Georges-Philippar au large du golfe d’Aden séparant le continent africain du continent asiatique- est attribué aux meilleurs reporters de l’année. Son attribution est uniquement interrompue durant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945).

Enlisée dans un imbroglio juridique, la maison natale d’Albert Londres est acquise par l’association Regarder-Agir pour Vichy pour y créer un lieu dédié au grand reportage et au journalisme d’investigation.

De la Chine à l’Afrique en passant par un « tour de France, tour de souffrance », journalistes, reporters et spécialistes s’expriment, depuis une quinzaine d’années, sur un thème traité par Albert Londres. Du Palais des Congrès, à l’Aletty Palace s’y rencontrent des hommes et des femmes au coeur de la célèbre « Reine des villes d’eaux » inscrite sur la « Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO reconnaissant ainsi la valeur universelle exceptionnelle du phénomène thermal européen ».

(*) Extrait de « Grand reportage Les héritiers d’Albert Londres » – Editions Florent Massot présente – 2001

Ils ont bombardé Reims…

Le Matin – 21 septembre 1914. – Ils ont bombardé Reims et nous avons vu cela ! Nous venions d’Epernay. Reims nous apparut à quinze kilomètres. La cathédrale profilait la majesté de ses lignes et chantait dans le fond de la plaine son poème de pierre. Nous ne la quittâmes plus des yeux. Nous avancions. Notre ami nous frappa brusquement du coude : « Regardez, dit-il, ça fume. »Nous étions cinq hommes qui ne parlaient plus. Le sort de l’oeuvre qui, depuis huit siècles, émerveille le monde, nous tenaillait l’esprit. Un sous-officier nous croisa : « C’est la sous-préfecture qui flambe ! » cria-t-il. Nous filions vers la ville. Les flammes s’allongeaient.A trois kilomètres de la ville, il nous faut ralentir. C’est l’exode. Tête nue, les femmes partent vers les champs. Elles sauvent leurs fils de la mort. Elles sont en groupe, parlent haut, veulent nous dire ce qui se passe, qu’ils tirent sur Saint-Rémy, sur la cathédrale, partout, et qu’on n’y peut plus tenir. Un enfant se contorsionne dans les bras de sa mère. « ‘Monsieur ils lui ont donné la danse de Saint-Gui ! » Il est six heures, la nuit descend aussi simplement que pour cacher le spectacle de tous les jours. Les obus éclatent sur la cité. Des ballons de fumée s’élèvent de tous les coins. Sur un fond rouge et mouvant comme une tenture que l’on secoue, la cathédrale étirant ses lignes vers le ciel prie ardemment. Elle recommande son âme à Dieu. Les pauvres femmes fuient toujours. Un chien, devenu fou, tourne sur lui-même, saute pour prendre un sucre invisible. Nous roulons lentement jusqu’à la porte de Paris et la passons. Un régiment part au repos, il quitte la ville. Elle n’est pas déserte. Les gens vont d’un trottoir à l’autre pour échapper à leurs pensées. Ceux qui sont dans les caves ne sont pas plus en sûreté. Cinq personnes viennent d’être déchiquetées dans la leur. Et puis voilà trois jours que ça dure – trois jours ! -cela suffit pour mettre la vie à bon marché.Nous franchissons la Vesle. La nuit est presque complète. Les obus se déchirent violemment dans les rues et sur les toits.Nous gagnons la cathédrale. Ils l’ont visée ! Le parvis est troué à cinq endroits. Nous ne pouvons pas voir si elle est touchée, il fait trop noir. Dans un mouvement d’amour, comme si nous pouvions la protéger, nous montons sur son porche. C’est la pleine nuit. Ils tirent toujours. Ils ne s’arrêteront qu’à huit heures. Huit heures. Tout redevient silence. Les trois foyers illuminent la ville. La sous-préfecture et les deux maisons qui la bordent dégagent une telle chaleur que nous en approchons les mains sur les joues. Mais c’est la cathédrale qui nous attire. Nous ne pouvons pas nous empêcher d’en faire et d’en refaire le tour. Nous avons l’intuition qu’il lui arrivera du mal. Nous sommes sans logis, notre nuit se passera près d’elle. C’était la moins abîmée de France. Rien que pour elle, on se serait fait catholique. Ses tours montaient si bien qu’elles ne s’arrêtaient pas là où finissait la pierre. On les suivait au-delà d’elles-mêmes jusqu’au moment où elles entraient dans le ciel. Elle n’était pas suppliante comme celle de Chartres, à genoux comme celle de Paris, puissante comme celle de Laon. C’était la majesté religieuse descendue sur la terre. Ils allaient la brûler. Les feux perçaient l’obscurité. Nous attendions le jour avec l’angoisse des âmes qui pressentent. Depuis trois heures de nuit, nous étions assis sur les marches, nous relevant de temps en temps pour aider les minutes à passer. Notre esprit errait hors des chemins. Un grand fracas vint nous ébranler. Le premier obus de cette journée tombait sur la ville. Il était deux heures vingt-cinq du matin. Trois autres le suivirent. Nous avions froid comme si la température venait brusquement de changer. A trois heures vingt-cinq, le cinquième obus se déchira. Puis plus rien. Ils n’avaient pas visé la cathédrale. Du moins ne l’avaient-ils pas atteinte.L’obscurité se retira. La canonnade par-dessus Reims recommença. On ne bombardait pas la ville. Les deux positions ennemies s’étant reconnues avaient repris contact. Sous cette voûte de bruit, pendant deux heures, nous parcourûmes la cité insultée.Tous les monuments ont été visés. Il ne reste plus rien de la sous-préfecture et de dix maisons. Plus de cinquante autres sont éventrées. Sept obus éclatant devant l’Hôtel de Ville n’en ont, jusqu’à présent, fait sauter que les carreaux. A ce moment -à ce moment ! – la cathédrale n’avait qu’un grand trou dans sa toiture, qu’un balconnet du côté droit brisé et qu’un arc-boutant de l’abside arraché. Nous étions revenus vers elle. Nous sentions bien que nous ne la verrions plus entière. On s’appuyait à ses colonnes comme à l’épaule que l’on va quitter. Cinq soldats la veillaient aussi. « Hier, ils m’ont tué deux hommes », nous dit le caporal. Puis allongeant la main au bas des marches : « C’est l’obus qui a fait ce trou-là. » Il nous ouvrait la porte pour nous permettre de voir les deux cents blessés allemands couchés dans la grande nef, quand un effroyable coup nous figea sur la dalle. Des sifflements qui ressemblaient à ceux d’une sirène, dont le son serait aiguisé, coupant et rapide, virevoltèrent au-dessus de nous. « Sac au dos ! dit le caporal. Cette fois ça y est ! » L’obus venait de tomber sur le parvis. Le caporal se souvint de nous : « Tâchez de filer, bon Dieu ! » cria-t-il. Où filer ? Et à quoi cela pourrait-il servir ? Un deuxième obus suivit, à trente secondes. Il se logea à dix mètres du premier. Les mêmes sifflements nous tranchèrent le tympan. Nous passâmes notre main sur notre visage, qui nous semblait cruellement balafré. C’était le début. Ils avaient rectifié. Cette fois, ils la tenaient. Nous n’avons plus compté les coups, ils tombaient sans relâche. Nous avons quitté le porche et sommes allés dans la rue, en face, à cent mètres.Nous regardions la cathédrale. Dix minutes après, nous vîmes tomber la première pierre. C’était le 19 septembre 1914, à sept heures vingt-cinq du matin. »

Le Matin du 29 septembre 1914 Elle est debout, mais pantelante.Nous suivions la même route que le jour où nous la vîmes entière. Nous comptions la distance, guettant le talus d’où elle se montre aux voyageurs, nous avancions, la tête tendue comme à la portière d’un wagon lorsqu’en marche on cherche à reconnaître un visage. Avait-elle conservé le sien ? Nous touchons le talus. On ne la distingue pas. C’est pourtant là que nous étions l’autre fois. Rien. C’est que le temps moins clair ne permet pas au regard de porter aussi loin. Nous la chercherons en avançant. La voilà derrière une voilette de brume. Serait-elle donc encore ? Les premières maisons de Reims nous la cachent. Nous arrivons au parvis. Ce n’est plus elle, ce n’est que son apparence. C’est un soldat que l’on aurait jugé de loin sur sa silhouette toujours haute mais qui, une fois approché, ouvrant sa capote, vous montrerait sa poitrine déchirée. Les pierres se détachent d’elle. Une maladie la désagrège. Une horrible main l’a écorché vive.Les photographies ne vous diront pas son état. Les photographies ne donnent pas le teint du mort. Vous ne pourrez réellement pleurer que devant elle, quand vous y viendrez en pèlerinage. Elle est ouverte. Il n’y a plus de portes. Nous pénétrons en retardant le pas. Nous sommes déjà au milieu de la grande nef quand nous nous apercevons avoir le chapeau sur la tête. L’instinct qui fait qu’on se découvre au seuil de toute église n’a pas parlé. Nous ne rentrions plus dans une église. Il y a bien encore des voûtes, les piliers, la carcasse, mais les voûtes n’ont plus de toiture et laissent passer le jour par de nombreux petits trous ; les piliers, à cause de la paille salie et brûlée dans laquelle ils finissent, semblent plutôt les poutres d’un relais ; la carcasse, où coula le réseau de plomb des vitraux, n’est plus qu’une muraille souillée où l’on ne s’appuie pas. Deux lustres de bronze se sont écrasés sur les dalles. Nous entendons encore le bruit qu’ils ont dû faire. Des manches d’uniformes allemands, des linges ayant étanché du sang, de gros souliers empâtés de boue, c’est tout le sol. Comment l’homme le plus catholique pourrait-il se croire dans un sanctuaire !… Nous prenons l’escalier d’une tour. Les deux premières marches ont sauté. Tout en le montant, notre esprit revoit les blessures extérieures. Nous devons être au niveau de ce fronton où Jésus mourait avec un regard si magnanime. Le fronton se détache, maintenant, telle une pâte feuilletée et Jésus n’a plus qu’une partie de sa joue gauche. Plus haut est cette balustrade que, dans leur imagination, les artisans du moyen âge ont dû destiner aux anges les plus roses, la balustrade s’en va par colonne, les anges n’oseront plus s’y accouder. Puis, c’est chaque niche, que l’on n’a plus, maintenant, qu’à poser horizontalement, à la façon d’un tombeau puisque les saints qu’elles abritaient sont pour toujours défaits ; c’est chaque clocheton, dont les lignes arrachées se désespèrent de ne plus former un sommet ; c’est chaque motif qui a perdu l’âme de son sculpteur. Et nous montons sans pouvoir chasser de nous cette impression que nous tournons dans quelque chose qui se fond tout autour.Nous arrivons à la lumière. Sommes-nous chez un plombier ? Du plomb, du plomb en lingots biscornus. La toiture disparue laisse les voûtes à nu. La cathédrale est un corps ouvert par le chirurgien et dont on surprendrait les secrets. Nous ne sommes plus sur un monument. Nous marchons dans une ville retournée par le volcan. Sénèque, à Pompéï, n’eut pas plus de difficultés à placer le pied. Les chimères, les arcs-boutants, les gargouilles, les colonnades, tout est l’un sur l’autre, mêlé, haché, désespérant. Artistes défunts qui aviez infusé votre foi à ces pierres, vous voilà disparus. Le canon, qui tonnait comme de coutume, ne nous émotionnait plus. L’édifice nous parlait plus fort. Le canon se taira. Son bruit, un jour ne sera même plus un écho dans l’oreille, tandis qu’au long des temps, en pleine paix et en pleine renaissance, la cathédrale criera toujours le crime du haut de ses tours décharnées. Nous redescendons. Nous sommes près du choeur. De là, nous regardons la rosace -l’ancienne rosace. Il ne lui reste plus qu’un tiers de ses feux profonds et chauds. Elle créait dans la grande nef une atmosphère de prière et de contrition. Et le secret des verriers est perdu !En regardant ainsi, nous vîmes tomber des gouttes d’eau de la voûte trouée. Il ne pleuvait pas. Nous nous frottons les yeux. Il tombait des gouttes d’eau. C’était probablement d’une pluie récente ; mais pour nous, ainsi que pour tous ceux qui se seraient trouvés à notre côté, ce n’était pas la pluie : c’était la cathédrale pleurant sur elle-même. Il nous fallut bien sortir. Les maisons qui l’entourent sont en ruines. Elles avaient profité de sa gloire. Elles n’ont pas voulu lui survivre. On dirait qu’elles ont demandé leur destruction pour mieux prouver qu’elles compatissent. En proche-parents, elles portent le deuil.Le canon continue de jeter sa foudre dans la ville. Les coups se déchirent plus violemment qu’au début. Que cela peut-il faire maintenant ? La cathédrale de Reims n’est plus qu’une plaie maintenant.

Albert Londres

Note : L’association reconnue d’utilité publique et administrée par la Société Civile des Auteurs Multimedia (Scam) a remis le Prix Albert-Londres le 15 mai 2001 avec une lecture dans la cathédrale Notre-Dame de Reims des deux premiers articles d’Albert Londres (1er novembre 1884 – 16 mai 1932).

- La maison natale d’Albert Londres (1884 – 1932) à l’angle de la rue Besse et de la rue de la Porte Saint-Julien à Vichy (France) © Véronique Hamel

- Plaque apposée sur la maison natale d’Albert Londres 2, rue Besse à Vichy (France) © Véronique Hamel

- Grenier de la maison natale d’Albert Londres (1884 – 1932) à Vichy (France) © Véronique Hamel

- Portrait d’Albert Londres (1884 – 1932) dans sa maison natale à Vichy (France) © Véronique Hamel

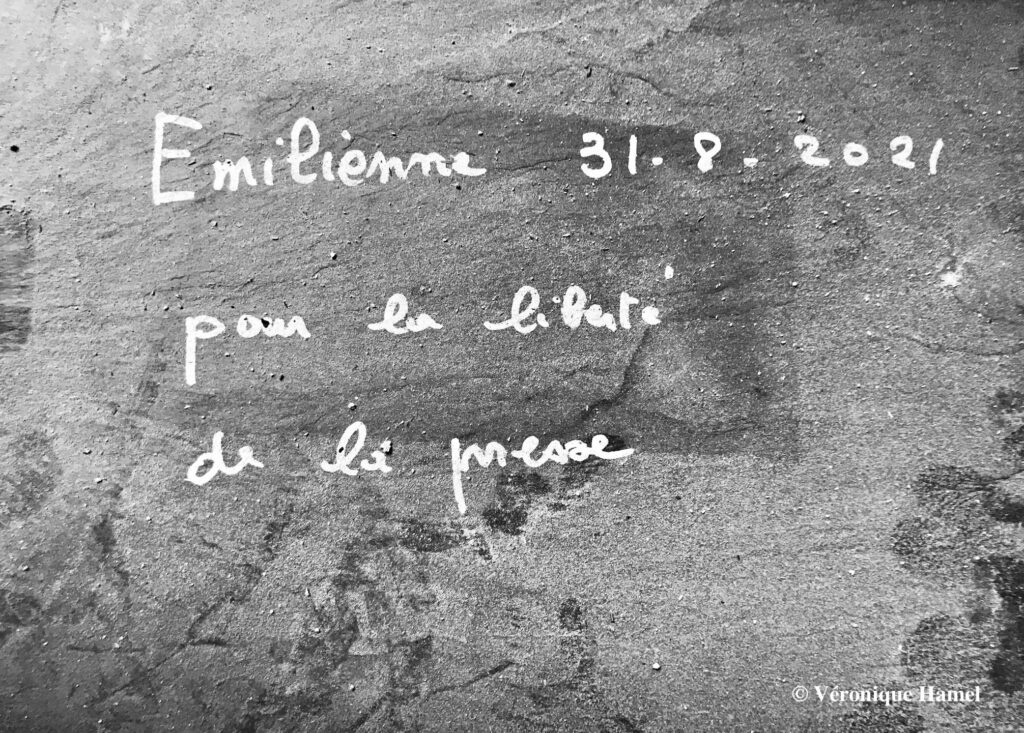

- Plaque apposée pour la liberté de la presse dans la maison natale d’Albert Londres (1884 – 1932) © Véronique Hamel

Extrait vidéo (5:26 ci-dessous) des Rencontres Albert-Londres à Vichy en 2014 :